避難訓練、研修会、会議等さまざまな活動をしていきます。

活動報告

活動報告

- 11月の研修

-

利用者、職員合同の研修会を行いました。今回は「虐待」について、です。

5つの虐待について

身体的虐待:暴力的行為によって、身体に傷やあざ、痛みを与える行為

5つの虐待の中で最も高い割合を占めています。

心理的虐待:暴言、威圧、脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。

性的虐待 :わいせつ行為をはじめ、本人が同意していない性的な行為や、その強要。

経済的虐待:本人の合意なしに財産や金銭を使用したり、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

介護等の放任・放棄:必要な介護サービスの利用を妨げたり、世話をしない等により、生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること。介護施設で虐待が起こる理由は、「教育、知識、介護技術等に関する問題」が最多です。

また、在宅介護で虐待が起こる理由は、「虐待者の介護疲れ、介護ストレス」が最多です。被介護者と家族にできること

虐待されても自覚のない高齢者、障がい者、自分が虐待しているという自覚のない虐待者がいます。当事者全員が虐待を認識しているとは

限らないため、注意深く対応する必要があります。

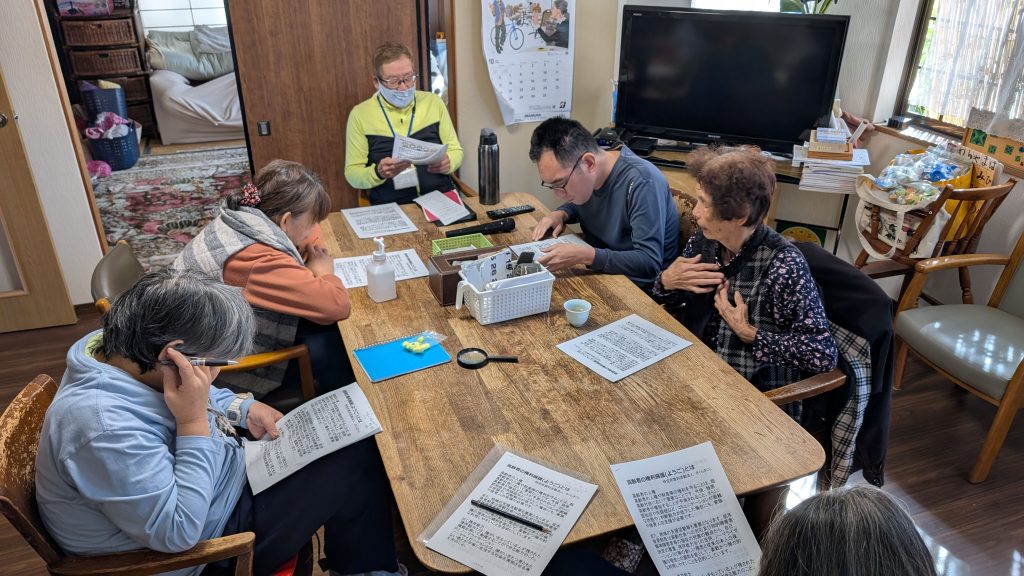

- 10月の研修

-

利用者、職員合同の研修会を行いました。今回のテーマは「高齢者の権利擁護」についてです。

権利擁護、つまり、権利を守る、ということです。

市町村が設置する地域包括支援センターに相談窓口が置かれ、公的な支援を受けることができます。

中でも成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用の支援等が重要です。

高齢者の人権擁護については、法務省が管轄し、各地域の法務局に窓口があります。

国民の財産や身分関係を保護する、登記、戸籍、国籍、国民の基本的人権を守る人権擁護事務等を行っています。

高齢者の財産保護については、成年後見制度の利用が最も推奨されます。

認知症、知的障害、精神障害等を理由に、判断が困難な場合、保佐人、補助人、後見人をつけることができます。

日常生活支援総合事業は、介護保険のサービス、福祉サービスの利用援助がなされます。

また、年金や福祉手当の手続き代行、医療費等の支払いの代行、など、金銭管理サービスが行われます。

自己決定できること、認知症になっても家族や地域の支えで、自分らしい人生が全うできること、他者から人権や財産を侵されないこと、が高齢者の尊厳ある人生です。

- 9月の研修

-

利用者、職員合同で地震発生時の訓練を行いました。

大きな揺れを感じたら、火元の確認、机の下で身を守る。

揺れがおさまったら、電気のスイッチ、ブレーカーを切る。

避難経路を確認し、外へ避難する。等

職員の指示に従い、安全に行うことができました。パニックになってしまう人、腰痛やひざ痛がありなかなか行動にうつせず、時間がかかってしまう人、さまざまな障害に応じた配慮が必要である、と感じました。

今後も繰り返し訓練を行い、落ち着いて安全に避難できるようにしなければなりません。

- 8月の研修

-

利用者様、職員合同の研修会を行いました。今回のテーマは「口腔ケア」についてです。

歯を磨くことだけを「口腔ケア」と言うのではなく、舌や歯茎、粘膜、入れ歯の清掃や、咀しゃくし飲み込む機能を

維持、回復する口から喉にかけてのリハビリも含めた幅広い意味を持っています。

また、口腔環境は、全身疾患や感染症など、健康とも密接に関連しています。

よく噛んで食べると唾液が分泌され、脳も刺激され、活性化にもつながります。

おいしいものを食べる楽しみも、精神的に大きな支えになりますね。

利用者様にも食後には歯磨きやマウスウォッシュ等を使用して、口腔ケアを習慣づけていただけるよう

声掛けを行っていきたいと思います。

- 7月の研修

-

利用者、職員合同の研修会を行いました。今月は「感染症の種類・対策」についてです。

高齢者が特に気をつけたい感染症10選

・新型コロナウイルス

・インフルエンザ

・肺炎(肺炎球菌など)

・結核

・レジオネラ肺炎

・ノロウイルス感染症

・尿路感染症

・帯状疱疹

・腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)感染経路として、接触感染、空気感染、飛沫感染が挙げられます。

感染症を防ぐには、

接触感染を防ぐために、吐いたもの等には「直接触れない」

空気感染を防ぐために、「換気」をこまめに行う。

飛沫感染しないために、「マスクの着用」を徹底する。免疫力を強化させるため、食事や睡眠、運動など、普段の生活に気をつけ、バランスの良い食事を心がける。

また、手洗い・うがいを徹底することも大切です。

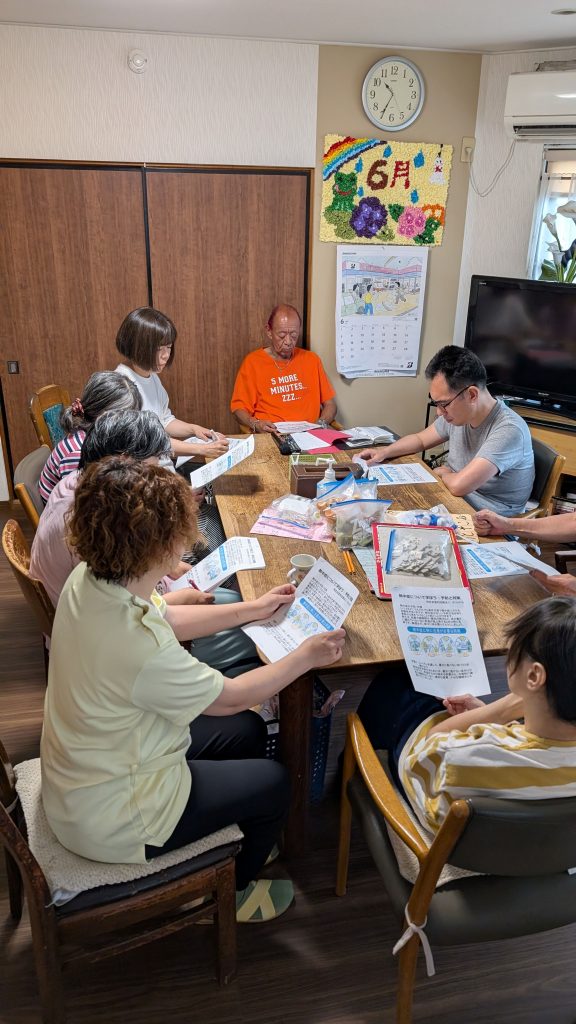

- 6月の研修

-

利用者、職員合同の研修会を行いました。今回のテーマは「熱中症の予防と対策」です。

蒸し暑い日が続いています。

・水分をこまめに摂る。

・塩分を程よく摂る。

・エアコンを適切に使用し、睡眠環境を整える。

・外出時は防止や日傘を使用したり、冷却グッスも活用する。

・バランスの良い食事を心掛けて、丈夫な体を作る。

など、テレビでもよく耳にすることですが、とても重要なことです。また、気温と湿度をいつも気にしましょう。

高齢者は水分摂取量も少なく体内の水分が不足しがちです。また、暑さに関する感覚機能や調整機能も低下します。

梅雨が明けると夏本番です。元気にこの夏を乗り切りましょう!

- 5月の研修

-

利用者、職員合同の研修会を行いました。

今回は非常災害時の訓練と対応について、です。

家庭で地震が起こった時の訓練について、話しました。

揺れを感じた時はまず、安全確保。

出火防止、避難路の確保、情報収集、安全な場所への避難、また、

非常用持出袋を日頃から準備し、すぐに持って避難できるように皆で話しました。

利用者さんの障害の特性に応じて、介助が必要な方、パニックによる2次災害が想定される方の対応等、

あらかじめ定めておく必要があることについても、話をしました。

- 4月の研修

-

利用者、職員合同の研修会を行いました。今回のテーマは「プライバシーとは」です。

プライバシーの意味:個人や家庭内の私事、私生活、個人の秘密。それが他人から干渉、侵害されない権利。

介護現場におけるプライバシーとは?

・事故防止を目的に、様々な行動を監視される。

・入浴時、介護職員に裸を見られる。

・排泄時、安全のため介護職員に監視される。

・送迎時、部屋の中まで施設の職員が迎えに来る。介護を受ける側に立った時、これらをどう感じますか?

また、利用者(要介護者)が重度化するほど、個人のプライバシーはなくなっていきます。

プライバシーを守る、と言っても非常に難しく、要介護者の安全や見守りを優先させるがためにプライバシーを侵害してしまいます。

介護を受ける側が精神的に苦しむことのないよう、心がけないといけません。普段から介護職員は利用者の声に耳を傾け、信頼関係を築くことがとても大切です。

- 3月の研修会

-

利用者、職員合同の研修会を行いました。今月のテーマは「認知症予防」についてです。

認知症予防5つのポイント

1.生活習慣病を予防・治療する

2.運動する

3.達成感を味わう

4.他人と交流する

5本人が望んで生活に取り入れる

食生活では以下の点に意識しましょう

・低糖質・低塩分を心がける

・いろいろな食べ物・飲み物をバランスよく摂る

・低たんぱく・低栄養に注意

スポーツ・楽器など体を使う活動

人とのコミュニケーション

以上のような生活習慣も、人とかかわりコミュニケーションしながら行えば、さらに脳の活性化が期待されます。

- 2月の研修会

-

利用者様、職員合同の研修会を行いました。今回のテーマは「報連相」について です。

「報連相」は、介護現場だけではなくどんな場面、職業においても重要なものです。

報連相とは?

「報告」「連絡」「相談」の3つの単語から成り立っています。

報告:業務や担当した仕事の進捗状況や結果を伝えること。介護現場における「報告」とはケアの経過・結果の報告。

問題点が成果があった時、気づいた点があった場合はその内容を報告する。

連絡:業務に関する情報等遂行する内容を関係する人物に伝えること。介護現場における「連絡」とは、情報を共有する、伝言のような意味も含まれる。

相談:業務をする上で迷ったことや困ったことについて周囲にアドバイスや意見を聞くこと。

介護現場では、報連相は情報を共有し、利用者に適切なケアを届けるため、という認識をもつことが重要です。

介護の基本は、より良いケア・質の高いケアを提供することです。そのためにも職員間でのコミュニケーションを密にし、

職場の環境を整えることが大切です。そして利用者さん、ご家族の話をしっかり聞くことが重要です。

TEL.059-374-1899 FAX.059-374-1992

TEL.059-374-1899 FAX.059-374-1992